近日,北京中醫藥大學生命科學學院徐安龍教授團隊和中藥學院雷海民研究員團隊合作在美國化學會主辦期刊ACS Applied Materials & Interfaces(Q1區,IF 9.2)在線發表了題為“Berberine-Based Heterogeneous Linear Supramolecules Neutralized the Acute Nephrotoxicity of Aristolochic Acid by the Self-Assembly Strategy”的研究論文。

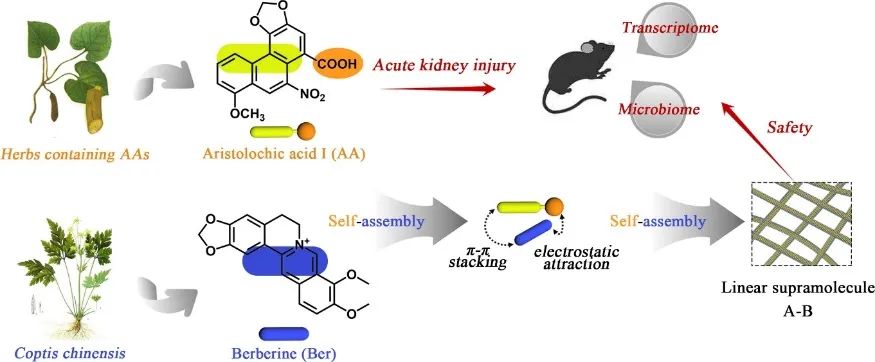

有毒中藥在中醫臨床上的使用屢見不鮮,在中醫藥配伍理論指導下,對有毒中藥進行合理配伍可以顯著降低其毒副作用。研究團隊前期研究發現部分中藥復方在水煎煮過程中有效成分在弱鍵誘導下可以發生自組裝,從而對有效成分在體內的吸收、代謝和毒副作用等產生影響。馬兜鈴酸問題是影響中藥行業發展的熱點問題之一,其代謝產物馬兜鈴內酰胺具有顯著肝腎毒性,當前我國已制定針對中藥馬兜鈴酸含量的嚴格限量標準。該研究發現馬兜鈴酸可以與小檗堿在水煎煮過程中自組裝形成穩定的超分子結構,該結構可以阻斷馬兜鈴酸的毒性基團硝基和羥基的環化形成馬兜鈴內酰胺氮離子,從而抑制其形成毒性代謝產物馬兜鈴內酰胺;小鼠腎臟轉錄組分析結合組織病理學分析發現,該超分子結構能夠有效中和馬兜鈴酸對腎臟TNF-NFκB等炎癥相關通路以及PI3K-AKT等腫瘤發生相關通路的激活作用,防止急性腎損傷以及腎癌的發生;腸道菌群分析表明該超分子結構還能夠顯著抑制馬兜鈴酸導致腸道菌群失衡的副作用。該研究結果從新的視角揭示了中藥配伍的科學內涵,提示配伍理論指導下合理用藥可以有效降低含馬兜鈴酸中藥的用藥風險;同時從中醫藥理論和中醫臨床用藥實踐出發,為有毒中藥科學監管提供新的思路。

本文第一作者為王鵬龍教授、黃光瑞教授、甄建華助理研究員和碩士研究生郭文博,通訊作者為雷海民研究員和徐安龍教授。該研究依托北京中醫藥大學中藥監管科學研究院、國家藥品監督管理局中醫藥研究與評價重點實驗室以及北京市高精尖學科系統中藥學和中醫生命科學,并得到國家重點研發計劃(2019YFC1710104)、國家自然科學基金 (No. 82073974和 No. 81603256)、北京市科技新星(No. Z201100006820026)、北京市自然科學基金面上項目(No. 7202116)、中華中醫藥學會青年人才托舉項目(CACM-2018-QNRC2-B08)、北京中醫藥大學杰出青年基金和岐黃創新團隊(BUCM-2019-JCRC002和2019-JYB-TD005)的資助。