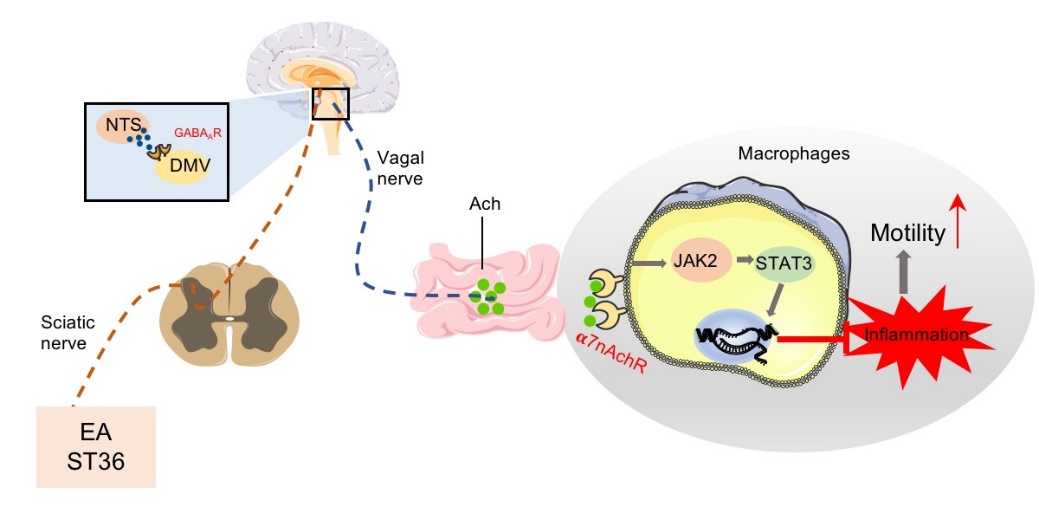

近日,國際著名生物醫學類期刊 Theranostics (IF=8.579)全文發表了由我校針灸推拿學院劉存志教授團隊完成的題為“ Electroacupuncture ameliorates intestinal inflammation by activating α7nAChR-mediated JAK2/STAT3 signaling pathway in postoperative ileus ”的研究論文。該研究表明電針足三里穴可能通過迷走神經背核興奮迷走神經,激活巨噬細胞上α7nAChR介導的JAK2/STAT3信號通路,抑制炎癥因子的表達,促進術后腸麻痹小鼠胃腸動力的恢復。我校2020屆博士研究生楊娜娜為第一作者,劉存志教授為通訊作者。

術后腸麻痹是以胃腸傳導功能障礙為特點的圍手術期并發癥,該癥發生率高,不僅會推遲患者術后康復、降低活動能力,還會延長住院時間,增加醫療花費,目前仍缺乏行之有效的藥物治療方法。針灸已廣泛應用于圍手術期各階段的干預,包括術前針刺預防惡心嘔吐、術中輔助麻醉及術后治療尿潴留、腸麻痹等疾病。針灸可促進術后腸麻痹患者排氣、排便,縮短住院時間,臨床療效確切,但針灸的作用機制尚有待闡明。

頻率是電針刺激最常調節的參數,不同頻率產生的效應也不盡相同。為了更好地明確電針療效,劉存志教授課題組首先采用1mA的電針強度進行最優頻率(2Hz、10Hz、30Hz和100Hz)和最優穴位(足三里、上巨虛、下巨虛、天樞、中脘和關元)的篩選。實驗發現以1mA,10Hz電針刺激下合穴足三里可以明顯改善模型小鼠的胃腸動力和炎癥反應,而相同的電針強度和頻率刺激天樞則不能發揮作用。在明確電針療效的基礎上,進一步的機制研究發現,電針足三里可通過激活巨噬細胞表面的α7nAChR相關信號通路的表達,抑制腸肌層巨噬細胞的激活,并且減少單核/巨噬細胞和中性粒細胞的浸潤,降低胃腸局部的免疫反應,而T細胞和樹突狀細胞等免疫細胞不參與該抗炎通路。同時,研究團隊還強調,上述研究結果并不代表天樞穴不能治療術后腸麻痹,在合適的頻率下天樞穴同樣可以改善術后腸麻痹模型小鼠的胃腸動力,但其作用機制可能與足三里穴不同。

為進一步明確電針刺激下肢足三里穴興奮胃腸局部迷走神經的信號傳導通路,課題組采用腦室注射、神經切除等技術,發現迷走神經背核在其中發揮了關鍵作用。迷走神經背核是胃腸局部迷走神經傳出纖維的起源,而電針通過降低迷走神經背核中乙酰膽堿能神經元上抑制性受體GABAA的表達,興奮頸/膈下迷走神經,進而發揮抗炎作用。劉存志教授認為:“電針可能是通過調節迷走/交感神經系統的平衡發揮抗炎作用,在這里我們發現,電針足三里主要是通過激活迷走神經發揮其治療作用。”

該研究較為完整地揭示了電針治療術后腸麻痹的神經-免疫學機制,表明了針刺的抗炎作用與不同穴位和刺激頻率密切相關,揭示了針灸理論“合治內府”的現代科學內涵。該項研究不僅為闡明中醫針灸治療術后腸麻痹的作用機制提供了思路,同時還為針灸融入現代醫學加速康復外科(ERAS)理念提供了科學依據,將傳統醫學干預手段進一步推廣應用于臨床,實現針灸與現代醫學的優勢互補、基礎研究成果與臨床應用的相互促進和轉化,充分彰顯了中醫針灸的巨大潛力和價值。

(針灸推拿學院)